2008年05月11日

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=海土有木駅=

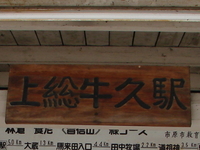

ファサードに掲げられた駅名板

駅舎正面

駅舎とホームとキハ

ホーム側から見た駅舎

切符売り場の窓口と改札ラッチ

窓口のカウンターに放置された硬券

妻側から見た駅舎

柱に取り付けられた灰皿

ホームに設置された駅名標

ホームからの風景

上総村上駅のお隣、海士有木(あまありき)駅。

1925(大正14)年3月7日開業。千葉県市原市

駅名の「海士」が現すとおり、かつては漁師の町だったとか。つまりはすぐそこまで海だったということ。

対向式2面2線の交換可能な駅の駅舎はホームから若干離れている。

赤い瓦の寄棟屋根を持つ小さな木造駅舎は、沿線の駅舎の代表的な形だ。

改札ラッチ、切符売り場の窓口、木枠の窓、下見板張りの壁、一枚板の駅名板など、どれも美しく温かい。

普段は委託の駅員さんがいて、硬券の切符も手に入るが、休日は駅員さんもお休み。

その旨書かれた看板のかかる窓口のカウンターには、誰かが置いていった硬券が一枚。

ラッキー、もらっちゃおうかなと思ったけれど、思いとどまって写真に収める。

柱に設置された吸殻入れは、これもなんとなく昭和の情景を思い出す。

ホーム後ろの田んぼでは田植えの真っ最中。

(2008年4月29日・撮影)

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=上総牛久駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=馬立駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=上総山田駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=上総村上駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く

早春の小湊鉄道を行く《番外編》=湘南色の湘南電車=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=馬立駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=上総山田駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く=上総村上駅=

上総の国へ素朴な兄弟駅舎を見に行く

早春の小湊鉄道を行く《番外編》=湘南色の湘南電車=

Posted by じゅの at 17:48│Comments(4)

│電車旅/小湊鉄道

この記事へのコメント

そういえば改札ラッチは見かける機会が減りましたね。

(^_^)

(^_^)

Posted by はなゆー at 2008年05月12日 04:15

はなゆーさん、こんにちは。お久しぶりです。

無機質な自動改札が増え、改札ラッチは激減しました。木造ともなればなおさらのこと。

木にはなんともいえない温かさがあるのに、なくなってしまうのはとても残念ですね。

無機質な自動改札が増え、改札ラッチは激減しました。木造ともなればなおさらのこと。

木にはなんともいえない温かさがあるのに、なくなってしまうのはとても残念ですね。

Posted by じゅの at 2008年05月18日 00:08

じゅのさん、先日は当ブログに来て頂きありがとうございました。

こちらにお邪魔させてもらうと、たくさんの駅舎の写真、それも私の好きな古い駅舎の写真がいっぱいでとても嬉しくなってます。

駅舎って人の暖かさが漂っているようでいいですよね。

小湊鐵道は私も今年の夏、訪問しました。

どこも、素晴らしかったし、車掌さんがおられると言う事は、嬉しい事です。

そう。。 九州の駅舎には、駅員さんがおられますね。

。。。

じゅのさんのブログ、HPを参考にこれからも、多くの古きよき駅舎を訪ね歩こうと思います。

こちらにお邪魔させてもらうと、たくさんの駅舎の写真、それも私の好きな古い駅舎の写真がいっぱいでとても嬉しくなってます。

駅舎って人の暖かさが漂っているようでいいですよね。

小湊鐵道は私も今年の夏、訪問しました。

どこも、素晴らしかったし、車掌さんがおられると言う事は、嬉しい事です。

そう。。 九州の駅舎には、駅員さんがおられますね。

。。。

じゅのさんのブログ、HPを参考にこれからも、多くの古きよき駅舎を訪ね歩こうと思います。

Posted by yume at 2008年10月12日 12:04

yumeさん、こんにちは。コメント、ありがとうございます。

私のつたないサイトをご覧頂き、ありがとうございました。

旅の記録はまだ途中のところがいっぱいあって、中途半端でお恥ずかしいです。

驛舎の温かさ、私も感じます。

どんなときでも、どんな人でも、黙って迎え入れてくれる、そんな温かさでしょうか。

小湊鉄道は首都圏近くにありながらこの古さ、なかなかいいですよね。

地元の人たちに愛されている、そんなことを感じることのできる路線です。

まだ訪問途中なので、もう一度行ってみたいと思っています。

私のつたないサイトをご覧頂き、ありがとうございました。

旅の記録はまだ途中のところがいっぱいあって、中途半端でお恥ずかしいです。

驛舎の温かさ、私も感じます。

どんなときでも、どんな人でも、黙って迎え入れてくれる、そんな温かさでしょうか。

小湊鉄道は首都圏近くにありながらこの古さ、なかなかいいですよね。

地元の人たちに愛されている、そんなことを感じることのできる路線です。

まだ訪問途中なので、もう一度行ってみたいと思っています。

Posted by じゅの at 2008年10月13日 21:16